Contorni. Identità (5)

16 Febbraio 2015Giulio Angioni

Le Antille francesi, con più impegno di altri altrove, hanno prodotto un loro ‘pensiero creolo’ esposto soprattutto in Éloge de la Créolité dei martinicani Jean Bernabé, Raphaël Confiant e Patrick Chamoiseau (1989). Il pensiero creolo o créolité sorge anche in polemica col precedente movimento letterario della négritude condotto da Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Damas e altri, che negli anni Trenta del Novecento vollero identificarsi nei loro legami culturali, storici e razziali con l’Africa delle loro origini, in contrasto con la colonizzazione e il dominio francese, valorizzando l’eredità nera degli schiavi africani come fonte di auto-apprezzamento e di contropotere degli oppressi dal colonialismo. La prospettiva della negritudine è stata poi criticata e rigettata come unica fonte di identificazione e di valore da altri scrittori come il martinicano Edouard Glissant, che negli scorsi anni Ottanta propose la nozione di antillanità, ampliando e articolando la nozione monolitica di identità africana degli ex schiavi verso una caratterizzazione originariamente e originalmente mista, meticcia o mulatta delle popolazioni caraibiche, con la considerazione del passato indigeno antillano o caraibico formatosi anche con la presenza di coloni europei e di forzati dall’India e dalla Cina. Della negritudine rimane il rigetto della dominazione francese.

Eloge de la créolité vede nella nozione di creolità il venir meno di una falsa universalità, di un falso monolinguismo e di una falsa purezza impliciti nella dominazione franco-europea e perciò, tra l’altro, valorizza l’uso del franco-creolo nei vari usi a cominciare da quelli letterari e scolastici. Non volendo più essere identificati dallo sguardo altrui ed esotizzati, gli antillani rivendicano caratteri propri, originali e autentici, e gli scrittori si prendono lo spazio di una propria letteratura originale creola: “Né europei, né africani, né asiatici, ci proclamiamo creoli”, cioè risultato di quel loro particolare incontro di razze e popoli diversi in un unico spazio geografico, oltre la negritudine, oltre la dominanza francese e la violenza epistemica dell’Occidente, all’insegna del meticciato caraibico-europeo-africano-asiatico, di una complessità capace di rivelare i caratteri di complessità di tutte le culture del mondo, forse in ogni tempo e spazio.

Della Créolité o Créolisation sono stati criticati limiti e insidie anche con riferimento al pensiero di antropologi, da Claude Lévi-Strauss a Tzvetan Todorov, per il quale la propria cultura ‘materna’, fatta di memoria collettiva interiorizzata, è essenziale per comprendere le altre culture, il resto del mondo, verso il quale la cultura d’origine è un passaporto con cui ognuno accede alla sua piena umanità. Ma una cultura che incita i suoi membri a prendere coscienza delle proprie tradizioni e insieme anche a saperne prendere le distanze è migliore e superiore, più civile, e questo distanziamento è possibile quando si esaminino le proprie tradizioni con sguardo critico, confrontando la propria con altre culture, ampliando così gli orizzonti della propria. Si tratta di saper tenere debito conto sia della diversità dei modi di vivere, sia dell’universalità di un basilare modo umano di vivere. Ma nel concentrarsi sulla diversità, propria o altrui, sono possibili derive identitarie di confinamento nella propria, marcando in eccesso limiti e confini. Per i teorici della creolità nessuna cultura è mai compiuta, ma è in perpetuo dinamismo e osmosi con altre. Nel concentrarsi invece sull’universalità, il pericolo è far assurgere certi modi e concezioni di vita a una sorta di invarianza ottimale, di pietra di paragone, come quella pretesa dall’Occidente che, forte della sua supremazia tecno-economica e politica, sussume le differenze locali promuovendo a universali i suoi modi e concezioni di vita, per imporre al mondo, come scrive Glissant, “i suoi sistemi di pensiero, il suo pensiero di sistema”) Dunque è possibile sia una falsa idea di diversità sia una falsa idea di universalità, entrambe molto negative.

Edouard Glissant propone la nozione di diversalità, cioè l’unione dicotomica di diversità e universalità, che supera l’unilateralità delle due esperienze del mondo. Il conio del termine diversalità è speculare e coevo a quello di glocale, che unisce globale e locale. Questi intellettuali antillani sono spesso anche artisti, scrittori soprattutto, e la visione diversale è stata usata nella sua vitalità estetica, aprendo gli orizzonti etnocentrici e le pretese di universalità a proprio vantaggio: preoccupati però di una anche etica e razionale unità non totalitaria delle diversità culturali, e anche del giusto ed equo confronto tra la propria cultura e quelle altrui, “sussistendo nella diversità” mediante l’esplorazione delle proprie particolarità culturali, con la ricognizione approfondita della propria tradizione, storia, identità, ma nell’incontro con le altre culture e con le inevitabili influenze reciproche, senza squilibri di potere. E ciò in un’eccitazione permanente di una sorta di desiderio conviviale che riconduce al “naturale del mondo”, alla “armonizzazione cosciente delle diversità preservate”. Per Glissant la diversalità è ingresso alla “piena umanità”, ricomposizione del mondo nella sua totalità caleidoscopica. Tutto ciò è in consonanza con posizioni degli studi culturali e postcoloniali, e con la critica costruttiva all’eurocentrismo come ideologia dell’egemonia dell’Occidente condotta da Gayatri Chakravorty Spivak sotto l’urgenza di una riformulazione identitaria nella pluralità culturale.

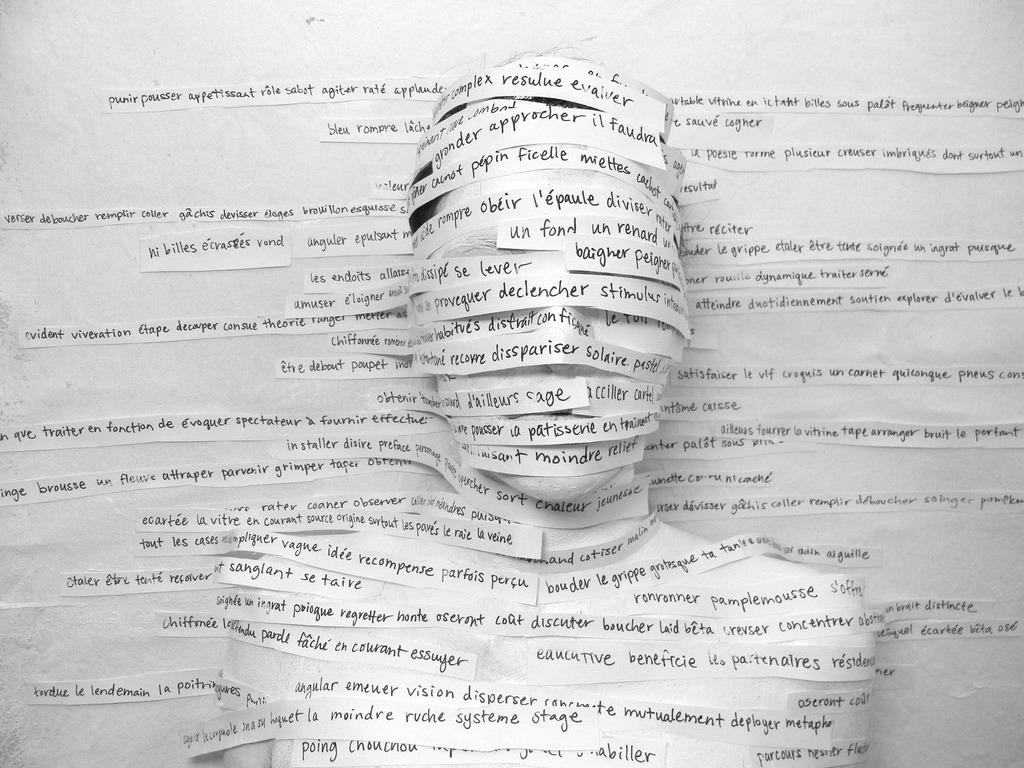

Immgine tratta da emergentartspace.org