Cose da prendere sul serio

16 Gennaio 2021

[Alfonso Stiglitz]

Su Vòe muliàche fid unu dimòniu chi tottus lu timiîana. Così, negli anni ’60, raccontava zia M. B. di Benetutti, di 75 anni, a Raffaello Marchi, raffinato intellettuale nuorese, studioso di cultura popolare.

“Il bue muliàche era un demonio che tutti temevano”; un essere speciale, uno spiritu per alcuni; più concretamente, per altri, un òmine che si fa bue, come annota lo stesso studioso. È un bue muliàche, ‘muggente’, a Benettutti, mustiddìnu, dal color di donnola, a Lollòve, mùrinu, color di topo, a Galtellì, ma è anche un bue gultu, colto, a Talavà, frazione di Torpè. È la storia di una possessione, di un imbovamento: storie di uomini condannati a vagare nella notte in spirito, sotto forma di un bue “con corna e catene”, che portano spavento nel paese e, talvolta, morte. È un destino che gli deriva dalla terra, da is animas che la popolano. Per guarire deve rivoltarsi sulla terra, secondo il rituale dell’imbrussiadura, vicino a un cimitero, magari presso le tombe dei morti di morte mala. Nella sua inchiesta Marchi accenna anche a una Vacca muliàche, di cui gli diede testimonianza Zia M. F. C. di Mamoiada attraverso un ‘scongiuro’ contro il malocchio, un abberbònzu. Figura femminile che lui riteneva ancora più remota di quella maschile, nella fase religiosa matriarcale, ma di cui nient’altro ci ha raccontato, purtroppo.

Storie raccontate in vari luoghi a Raffaello Marchi, da persone che hanno vissuto negli ambienti, anche familiari, nei quali venivano narrate come storie vere, con tanto di testimoni diretti. Fanno parte di quelle infinite varietà di possessioni di cui ci parlano gli studiosi della cultura popolare e di cui Ernesto de Martino, docente di Storia delle religioni e di Etnologia all’Università di Cagliari, proprio in quegli anni del lavoro di Marchi, ci fornito, assieme ad altri, gli strumenti scientifici di lettura. “Cose da prendere sul serio” come diceva il nostro Antonio Gramsci, forme di concezione del mondo ‘vere’, nel senso che forniscono a coloro che vivono in quel ‘mondo’ gli strumenti per affrontare e risolvere le incertezze della vita.

Rafaello Marchi si trovava nella necessità di recuperare e risolvere il rapporto conflittuale che lo vedeva come ‘osservatore esterno’, in quanto ricercatore etnografo e allo stesso tempo ‘osservato’, in quanto parte integrante di quella realtà della quale investigava (come annota Clara Gallini); per questo cercò la fonte di quelle narrazioni ‘magico-mitologiche’ [mia definizione di comodo] all’interno del proprio spazio geografico-mentale, utilizzando modalità “ingenue” (altra definizione di Clara Gallini) di connettere il Bòe muliàche con la profondità temporale del suo (del bòe, ma anche di Marchi) territorio nel quadro di uno strato religioso-agrario che affonderebbe, secondo lui, nel mondo nuragico.

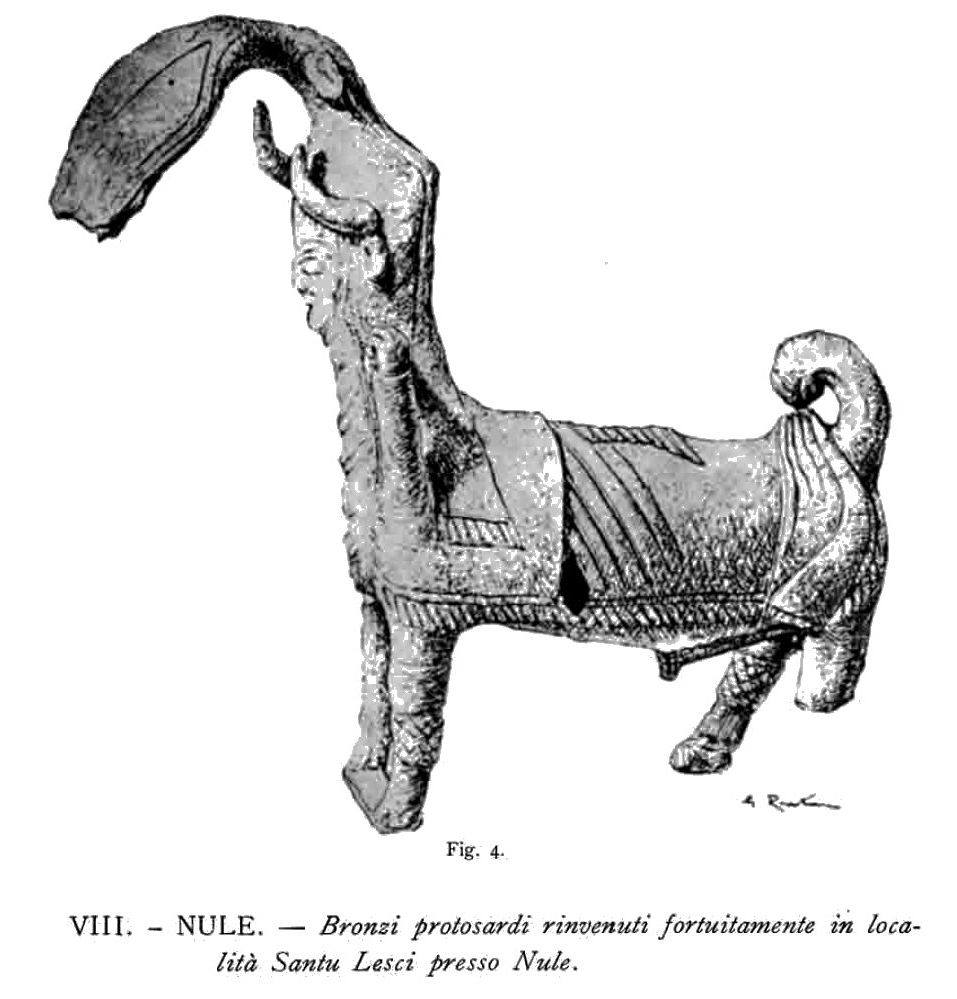

L’occasione la trova nel rinvenimento, avvenuto a Nule e pubblicato da Doro Levi circa un quarto di secolo prima, nel 1935, di un bronzo ‘nuragico’ raffigurante un bue con viso umano, braccia alzate, capello cornuto simile a una berritta: un ‘essere fantastico’ come lo battezza Marchi, un toro androcefalo, come lo chiamiamo più prosaicamente noi archeologi. È il passaggio facile, troppo facile, tra il noi e gli antichi. Per Raffaello Marchi è il folklore (definizione sua) che fornisce “la natura più viva ed eloquente” del reperto, secondo una concezione che prescinde dal tempo, in un continuum nel quale oggi e ieri si tramutano in una dimensione atemporale, come se il ‘popolo’ fosse privo della storia. Il bronzetto diventa l’offerta devozionale di un imbovato, di un uomo trasformato in un bòe muliàche, che ha ottenuto, o sta chiedendo, la liberazione. Una scelta ‘facile’ e diretta, volta ad ancorare il nostro incerto presente, e la nostra fragilità e incapacità ad accettarci, a un passato immaginario più che reale, ma stabile.

La ricerca scientifica smentisce questo collegamento. Il bronzetto, molto poco ‘nuragico’ (se non, forse, nell’artigiano che l’ha realizzato) rimanda in realtà ad altri mondi suoi contemporanei, riportandolo più concretamente nella dimensione spazio-temporale terrena della storia. Altri mondi e un altrove posto al di là del mare, dove i buoi con il volto umano e il copricapo cornuto custodiscono le porte della città o i templi delle montagne. Storie dalla Siria, oggi martoriata e nella quale quei tori e quei templi sono stati distrutti da una recente guerra infame (ammesso che ve ne siano di non infami). Il bronzetto è il segno di un viaggio o del ricordo del viaggio di qualcuno che ha avuto a che fare con quell’altra sponda del nostro mare e che in un nostos¸ il racconto di un ritorno, ha voluto segnare in questa immagine la sua esperienza. Un po’ come circa mille anni dopo, ha fatto il nostro santo difensore, Efisio, venuto dalla Siria, appunto.

Non è un bòe muliàche, quel bronzetto e non ha neanche ispirato il racconto, dato che è rimasto sepolto per quasi tremila anni nel suo deposito-rifugio sotto terra, non lontano dal Nuraghe di Santu Lisei a Nule. Le origini del racconto raccolto dallo studioso sono da ricercare, ma non è il mio mestiere, in quelle forme di recupero del rapporto tra conosciuto e non conosciuto che si muove nel mondo sardo, e non solo, a partire dalla diffusione del cristianesimo, tracce del quale sono palesemente presenti nelle testimonianze arrivate sino a noi. Segno della capacità delle persone e delle società di rapportarsi al proprio tempo, creando sempre nuove forme di ‘ridefinizione e trasformazione di idee e pratiche’ (Adriano Favole) soprattutto se di origine esterna, come il cristianesimo, che pian piano vengono inglobate e rilette nella propria realtà. Un mondo, cioè, non fissato nel passato ma consapevole del proprio presente.

“Cose da prendere sul serio” a differenza dei pseudomiti che ci vengono propinati continuamente dagli imbonitori di turno e che sembrano affascinare sempre più le nostre Amministrazioni, anche accademiche. Sono storie, quella del bòe muliàche e altre, che fanno parte integrante di quella che, con termine abusato, viene chiamata mitopoiesi, ma che, a differenza delle banalità atlantidee, parlano di noi, delle nostre paure quotidiane, della nostra capacità/incapacità di confrontarci con i problemi di oggi. Perdere queste storie, nostre, ci porta a estraniarci dalla realtà.

Sono “cose da prendere sul serio” non perché ci raccontano fatti ‘scientificamente certi’, ma perché ci forniscono un posto stabile in un mondo in perenne movimento, “punti di ancoraggio necessari per fissare l’identità delle società e degli individui nel tempo” (Maurice Godelier)

N.B.

Suggerisco la lettura di questo articolo in sequenza con il precedente del primo gennaio 2021: https://www.manifestosardo.org/ma-di-che-ridono-i-sardi/

P.S. I testi di Raffaello Marchi sono editi nel bel volume La sibilla barbaricina. Note etnografiche, edito sotto la direzione scientifica di Clara Gallini dall’Istituto Superiore Etnografico Regionale della Sardegna nel 2006.

La lettura archeologica del bronzetto del toro androcefalo di Nule la potete leggere nel mio articolo Immagini migranti. Memorie di viaggio nella Sardegna nuragica, pubblicato nella rivista Medea dell’Università di Cagliari nel 2016: https://ojs.unica.it/index.php/medea/article/view/2408.

La citazione di Adriano Favole è tratta dalla sua introduzione al testo Per un’antropologia non egemonica. Il Manifesto di Losanna, edito dalla casa editrice elèuthera di Milano nel 2012.

La citazione di Maurice Godelier è tratta dal suo libro L’enigma del dono, pubblicato a Milano dalla casa editrice Jaka Book nel 2013.