Dintorni: Memorialistica

2 Gennaio 2016Giulio Angioni

Si pubblica, si legge e si studia da qualche decennio una specie “popolare” e “spontanea” del genere letterario detto autobiografico, cresciuto da quando la scrittura è diventata abilità “obbligatoria” di molti se non di quasi tutti. L’Europa in questi ultimi decenni ha visto sorgere dappertutto apparati di raccolta di scrittura memorialistica, come in Italia l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, fondato da Saverio Tutino nel 1984, che conserva circa diecimila testi tra diari, memorie e raccolte di epistolari, schedati e conservati in un catalogo on-line.

Ha colpito il caso di Terra matta (Einaudi 2007), autobiografia di Stefano Rabito, semianalfabeta siciliano che ha avuto la ventura di arrivare dall’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano al catalogo di un grande editore, dopo essersi, come informa la quarta di copertina, “chiuso a chiave nella sua stanza e ogni giorno, dal 1968 al 1975, senza dare spiegazioni a nessuno, ingaggiando una lotta contro il proprio semi-analfabetismo, ha digitato su una vecchia Olivetti la sua autobiografia. Ha scritto, una dopo l’altra, 1027 pagine a interlinea zero, senza lasciare un centimetro di margine superiore né inferiore né laterale, nel tentativo di raccontare tutta la sua “maletratata e molto travagliata e molto desprezata” vita.

Imprevedibile, umanissimo e vitale, Terra matta ci racconta le peripezie, le furbizie e gli esasperati sotterfugi di chi ha dovuto lottare tutta la vita per affrancarsi dalla miseria; per salvarsi la pelle, ragazzino, nel mattatoio della Prima e poi della Seconda guerra mondiale; per garantirsi un futuro inseguendo (con “quella testa di antare affare solde all’Africa”) il sogno fascista del grande impero coloniale in “uno miserabile deserto”; per arrabattarsi, in mezzo a “brecante e carabiniere”, tra l’ipocrisia, la confusione e la fame del secondo dopoguerra; per tentare, a suo modo (“impriaco di nobilità”), la scalata sociale con un matrimonio combinato e godere, infine, del benessere degli anni Sessanta”.

Non certo solo in Sardegna è noto il caso di Padre padrone: l’educazione di un pastore, di Gavino Ledda (Feltrinelli 1975). Meno noto è un analogo caso sardo, Anzelinu di Angelo Carta, che quando uscì da Einaudi nel 1977 indusse a individuare un filone di memorialistica ruspante e periferica. Erano quelli gli anni del Sessantotto e poi di Piombo per l’Italia, e cioè gli anni della prima grande industrializzazione e scolarizzazione di massa anche per il Sud e le isole. Nel caso di Gavino Ledda si trattava di una ribellione contro la mala tradizione, nel caso di Carta di una rimemorazione quasi nostalgica, di testimonianza più che di denuncia. L’uno e l’altro libro raccontano una giovinezza sarda rinnovata dopo un’infanzia pastorale risentita come priva di futuro. Nel caso di Anzelinu, visto da certuni anche come un contraltare a Padre padrone, si descrive un riscatto o ascesa sociale tipica di quegli anni, con sfogo del bisogno di ricordo, anche con rivalutazione ecologico-antiindustrialistica di un’infanzia pastorale, ricordata nei disagi del lavoro nei capannoni torinesi della FIAT nell’autunno caldo del 1969.

In ambedue i casi si tratta di un’avventura di riscatto sociale verso la modernizzazione attraverso l’istruzione scolastica individuata come alternativa positiva al genere di vita della propria famiglia e al proprio ambiente d’origine. In vista di un tale riscatto, Anzelinu quanto Gavino sono disposti a pagare ogni prezzo possibile: “… la passione per lo studio consentiva ad Anzelinu di saltare molti ostacoli”, scrive Carta in un passo in cui puntualmente vuole rendere conto del suo modo di organizzare le sue giornate di studente lavoratore alla FIAT di Rivalta.

Tutti questi suoi lunghi anni di formazione sono raccontati come una serie di tattiche e di movimenti, spazio-temporali e sociopolitici e familiari, per raggiungere lo scopo vitalmente strategico di farsi un’istruzione scolastica, prima ancora che una nuova vita: perché in quegli anni bisognava prendere sul serio come problema personale il farsi una vita, che significava per molti, certo più a Sud che a Nord, una vita in altre dimensioni non solo culturali ma anche geografiche, comunque in un altrove più o meno lontano dalle proprie origini e prime esperienze, che per Anzelinu sono quelle di un pastorello nato a Dorgali in una famiglia numerosa della Sardegna degli anni Cinquanta del Novecento che non sa nemmeno più bene se è una famiglia di pastori o una famiglia di contadini.

E che ciò sia concepito come un cammino per aspera ad astra, una sorta di proppiano cammino di prova dell’eroe alla fine vittorioso, un certo tipo di critica testuale potrebbe mostrarlo anche attraverso il ripetersi nel testo di cammini e percorsi estremi, dal lavoro in cima ai pali dei semafori a Roma e altrove, ai pericoli dei ponteggi edili, alle esplorazioni infantili sui monti del paese natio con le asperrime solitudini di Gorropu e di Flumineddu e di Tiscali, agli slalom nel traffico torinese per arrivare alla scuola serale Peano prima della chiusura ottusa dei cancelli, alla traversata invernale e notturna delle Alpi in una malandata FIAT Cinquecento e così via, lungo una successione di creste di pericolo raccontate sempre con attenta minuzia.

Già, perché appunto lo stesso racconto scritto in forma di romanzo-resoconto di quest’avventura di formazione risulta dimostrazione, saggio e culmine della formazione acquisita. Così come risulta saggio della cultura conquistata la capacità di documentazione puntuale della vita che si è abbandonata, di quella dimensione agropastorale che funge continuamente da misura del proprio valore dentro e fuori la comunità di nascita, Dorgali, dove Anzelinu ha imparato riso e pianto, che rimane origine e misura di ogni via e di ogni distanza, e a cui Anzelinu finirà per tornare, nella sua nuova dimensione di insegnante, che ora conosce in due modi diversi, da dentro e da fuori, il suo luogo d’origine. Fuga come iniziazione e ritorno come maturità, dunque.

Anche in questo il paragone con Gavino Ledda s’impone. Se Padre padrone (come anche il successivo Lingua di falce di Ledda) ha il piglio della denuncia del disagio fuggito e dei disagi affrontati per uscire dalla vita tradizionale con lo studio che culmina in una laurea, Anzelinu è resoconto documentario di un analogo cammino accidentato, senza il titanismo e le iperboli antipatriarcali di Gavino Ledda. Anzelinu è descrizione dell’impegno quotidiano del lavoratore di fabbrica, sempre in gara col tempo e con i capi e con se stesso, spesso a fiato corto, dove anche i drammi personali diventano sindacalismo prosaico, sebbene risuonino, a volte sullo sfondo e a volte in primo piano, i rumori e gli slogan dei cortei dell’Autunno Caldo, del Sessantotto e degli Anni di Piombo esaltatori di una “lotta dura senza paura”. Lotta dura che per Anzelinu culmina nella conquista della posizione seduta davanti allo schermo di un computer. E poi anche la realizzazione del sogno del ritorno ai luoghi dell’infanzia, origine e misura di tutto.

Storie eccezionali queste di Anzelinu e di Gavino? Sì, ma con anche tanto di comune ai giovani di trent’anni fa. Oggi per i figli dei coetanei di Anzelinu è difficile capire quella giovinezza, contestatrice, tesa, con sulle spalle i destini del mondo, che cercava vie di riscatto e di crescita con tensioni oggi inusuali. E dunque, non solo affinché di quel tipo di giovinezza resti testimonianza di prima mano, libri come Padre padrone e Anzelinu hanno ancora senso anche come esempio di determinazione giovanile verso il futuro.

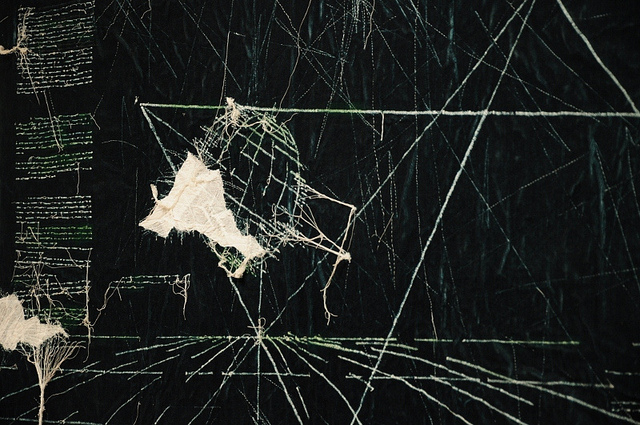

Nell’immagine: Maria Lai. Tracce di un dio distratto.