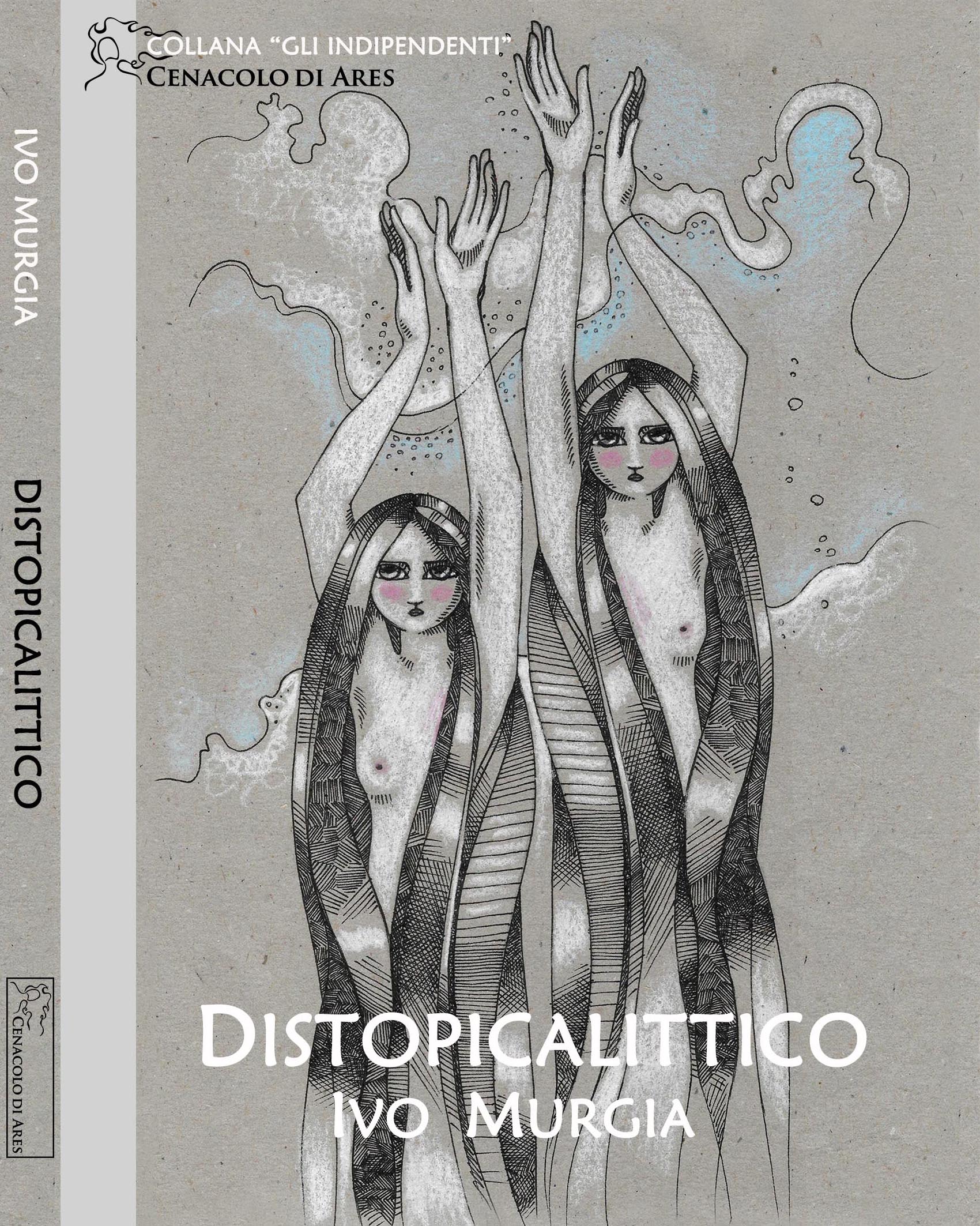

Distopicalittico

30 Giugno 2017Emiliano Manca

Da diversi anni, ormai, siamo abituati a riflettere sugli sviluppi di importanti settori della comunicazione ed espressione creativa in Sardegna, come musica, letteratura o cinema, dall’angolo visuale dell’individuazione di specifici tratti identitari. Si fa allora un gran parlare di cinema sardo, musica leggera sarda, teatro sardo, letteratura sarda e così via. Mi pare, tuttavia, che un simile punto di vista abbia un’implicazione della quale non sempre chi lo assume si mostra consapevole.

Che cosa significa, ad esempio, “cinema sardo”? Che lo spettatore seduto in poltrona vede scorrere Perda Liana o la Sella del Diavolo sullo sfondo della scena? Che il regista di cognome fa Muscas o Trogu? Che gli attori recitano in Sardo? Che la somma necessaria alla produzione è stata erogata grazie a un imprenditore dell’Isola o con il patrocinio della Regione? È facile dimostrare che tutti questi aspetti concorrono all’esistenza di un cinema sardo, ma nessuno di essi ne costituisce il presupposto essenziale sul piano creativo. Hollywood sforna quotidianamente film inequivocabilmente statunitensi, molti dei quali non sono ambientati negli USA e sono prodotti, diretti, interpretati da non statunitensi, e non di rado girati in lingue diverse dall’Inglese. Noi guardiamo quei film e avvertiamo un qualcosa che riconosciamo come impronta di ciò che chiamiamo “cinema americano”. Quel qualcosa è uno sguardo sulla realtà, così variegato da comprendere tante sfumature quanti sono i suoi autori e interpreti, e nondimeno specifico, difficilmente confondibile.

Ed è parlando in questi termini che siamo costretti a rilevare il fatto che una narrativa sarda contemporanea non esiste. Esistono autori e autrici di Sardegna e che raccontano la Sardegna, spesso anche in Sardo, ne fanno il centro di riflessioni o di passioni esistenziali e politiche, la descrivono, vi ambientano le loro storie. Ma di che storie si tratta?

Ciò che solitamente si legge nelle opere della narrativa realizzata in Sardegna negli ultimi decenni va dai tardissimi epigoni del Neorealismo italiano o della saga familiare mitteleuropea, sfruttati per raccontare la storia del proprio paesino (o del proprio quartiere cittadino), ai trapianti fuori tempo massimo del cosiddetto “realismo magico” latinoamericano, spogliato dei presupposti che oltreoceano l’avevano reso una necessità storica. In mezzo, un pullulare di romanzi e racconti che raccolgono e rimescolano in salsa isolana le mode del momento: fantasy, noir, giallo storico e così via. Nulla che possa far pensare a una narrativa sarda nell’accezione sopra specificata.

Tutto ciò non inficia minimamente la possibilità che dalla Sardegna provengano, come in effetti accade, anche opere narrative di qualità. L’esistenza di una narrativa specificamente sarda non è presupposto indispensabile perché chi nasce e vive in Sardegna scriva opere valide. E, per converso, se una narrativa sarda contemporanea esistesse, potrebbe tranquillamente sfornare opere di basso livello qualitativo.

Chiariti i presupposti del discorso, bisogna anche notare che le eccezioni a tale quadro non mancano. E fra esse si colloca, a mio avviso, il singolare percorso letterario di Ivo Murgia.

Da un autore attivo negli ambienti della militanza indipendentista isolana, in prima linea da anni nella lotta per il riconoscimento ufficiale della lingua sarda, ci si sarebbe potuti aspettare una produzione letteraria all’insegna di epiche avventure giudicali o nuragiche o di età angioiana. Invece, in spregio alla retorica del bandito e del pastore non meno che a quella sulla fierezza e sull’ospitalità degli isolani, leggendo i racconti di Murgia ci troviamo di fronte a una personale declinazione di un modo di intendere la narrazione letteraria che non potrebbe essere più lontano dalle mode attuali, in Sardegna o altrove. Un approccio all’atto del raccontare che si è via via precisato e sostanziato nelle diverse opere dell’autore, e che ora, in Distopicalittico, comincia forse a rivelare pienamente la propria natura.

Si tratta di un’idea di narrazione che affonda le radici in un’epoca antecedente a quella del trionfo del romanzo borghese, con la sua dittatura della verosimiglianza e della suspension of disbelief elevata a principio cardine. Una narrazione in cui il godimento non procede necessariamente dall’assumere come vero ciò che si legge, sia pure per la sola durata della lettura, in un patto narratore-lettore fondato sulla mimesi. La veste narrativa del discorso dell’autore non è nient’altro che questo: una veste. È pura funzione della tesi da esprimere, e ad essa soltanto si deve adattare. Non le occorrono spessore, verosimiglianza o profondità, perché questi sono tratti che vanno ricercati nel discorso che di essa si riveste.

È la logica del conte philosophique.

Una logica, ovviamente, ribaltata rispetto ai modelli da cui proviene. Ivo Murgia non è un Voltaire nostrano che sceglie il racconto come mezzo per trasmettere la sua concezione filosofica. È un autore di narrativa che, alla ricerca di una forma per narrare ciò che ha da dire, approda a un rapporto con la scrittura che rispecchia il carattere disincantato della sua indole ironica. E questo lo porta a scrivere un racconto in cui l’incredulità del lettore non può mai essere sospesa. Per due fondamentali ragioni che proverò a illustrare.

Distopicalittico si presenta da subito al lettore come un racconto fantascientifico, appartenente al fortunato filone che riflette sulle implicazioni della realtà virtuale nelle nostre vite. Ma, fin dalle prime righe, qualcosa non quadra. Il protagonista narra la propria vicenda in prima persona e al presente, in tempo reale. Gli interlocutori a cui si rivolge direttamente siamo noi lettori. Ma, nello stesso tempo, lui dichiara di vivere fra qualche secolo, e la strampalata avventura che affronterà sarà sotto il segno delle più pessimistiche previsioni sul nostro futuro, di cui il libro offre un campionario esaustivo: dalle ibridazioni genetiche all’atrofizzazione dei corpi causata dal disuso alla totale sostituzione della vita reale con quella virtuale. Il personaggio, però, non sta viaggiando nel tempo, non si è aperto un qualche varco spazio-temporale. Come fa, dunque, a rivolgersi a chi legge nel presente, interloquendo in forma diretta? Nessun argomento viene addotto per giustificare narrativamente questa infrazione. Semplicemente, all’autore serviva ipotizzare un futuro come ce lo descrive, e il modo più diretto per descrivercelo mantenendo una tensione ad un tempo ironica e polemica era farlo descrivere a un uomo del futuro, che però parla con noi come ci avesse di fronte. In realtà non è il personaggio che parla, ma il narratore. E non fa alcunché per nasconderlo. Anzi, lo ostenta, a cominciare dal fatto che il personaggio, in effetti, non ha un nome. Se ne sceglierà più avanti uno finto, quando ne avrà bisogno per presentarsi ad altri personaggi, ma sul carattere posticcio di tale nome si insisterà al punto da renderlo più importante del nome stesso.

Ora, è chiaro che un simile impianto renderebbe dozzinale un racconto di fantascienza. Ma Distopicalittico non è un racconto di fantascienza, sebbene di quel genere contenga alcuni luoghi comuni ai quali fa reiteratamente il verso. È una satira che prende in prestito dalla fantascienza lo stretto necessario alla propria efficacia. Ecco il primo motivo di sospensione della credulità: crediamo di leggere un racconto di fantascienza, ma ci imbattiamo in una storia che, come fantascienza, fa acqua da tutte le parti. E fa acqua perché deve fare acqua. Perché le falle da cui l’acqua fluisce sono finestre a cui l’autore ci invita ad affacciarci per osservare la vera natura del suo racconto.

Il secondo espediente che impedisce la mimesi in senso stretto è un uso quasi ossessivo di effetti di straniamento. L’atteggiamento metanarrativo da parte del narratore è addirittura parossistico. Il lettore è insistentemente trascinato fuori dal suo ruolo e chiamato in causa come interlocutore sul piano del narratore stesso. Quasi ogni snodo narrativo è presentato esattamente come tale, attraverso un processo retorico che ne mette a nudo la natura fittizia. A ogni passo, siamo invitati dal narratore a ridere con lui di ciò che lui sta narrando e di come lo sta narrando.

È una via non certo nuova nella storia della letteratura, ma l’idea di batterla nella sua versione più estrema, e di farne la cifra della propria ricerca narrativa, diverge nettamente dagli attuali percorsi della letteratura prodotta in Sardegna. E forse, percorrendo questa via, trovata dando retta alla propria indole personale e non a mode letterarie già imposte e spesso già consunte allorché sbarcano sull’Isola, l’autore ha incrociato qualcosa di più autenticamente sardo di quanto a prima vista non sembri. Uno sguardo disincantato che è di casa in un’isola da sempre luogo di incontri, invasioni, mescolanze, rivalità intestine e guerre per procura. Un disincanto che ha il suo luogo naturale proprio a Cagliari, dove Murgia vive e scrive. Una città che, nel bene e nel male, tutto ciò che arriva nell’Isola lo vede arrivare per prima, per prima lo assimila, per prima impara a farne un punto d’appoggio per relativizzare anche sé stessa. E riderci sopra. Forse è questa nuova forma di “riso sardonico” che Ivo Murgia ci propone con il suo Distopicalittico. Un riso ironico e autoironico sul nostro presente e sul nostro futuro. Un riso che scaturisce da uno sguardo profondamente radicato nella sua terra e nella sua gente, e il cui radicamento prescinde persino da quali siano i temi per trattare i quali l’autore ha scelto di servirsene.