La critica dell’economia politica è l’essenza del marxismo

5 Maggio 2018[Alfonso Gianni]

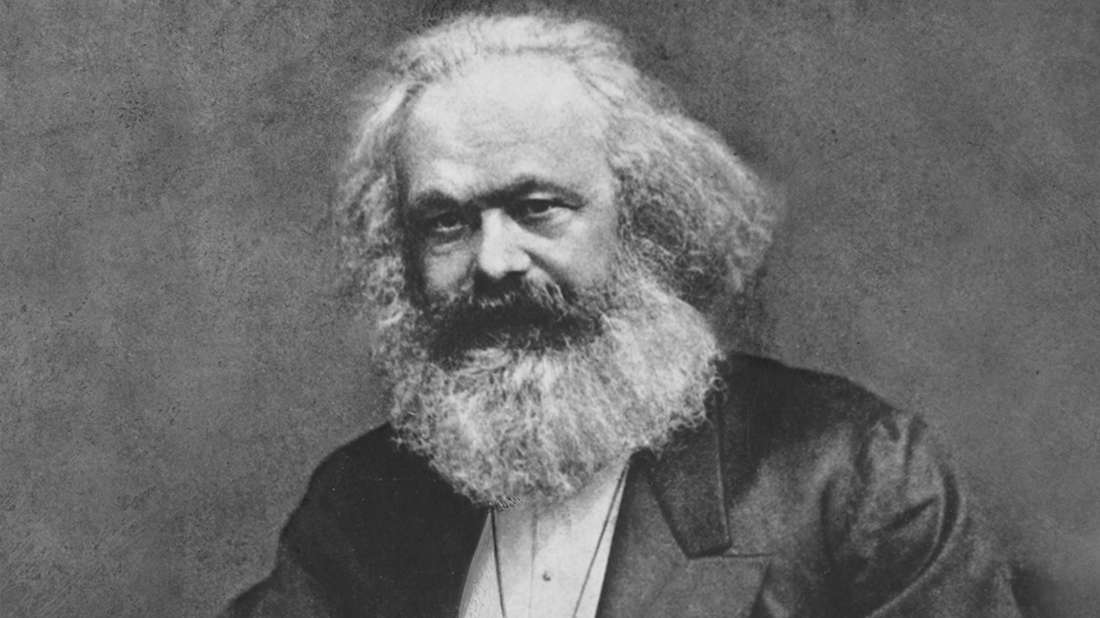

Duecento anni fa, il 5 maggio del 1818, nasceva Karl Marx. In questi due secoli la sua opera è stata studiata, amata, odiata, interpretata, travisata. Dopo Marx sono nati i marxisti e i marxismi. Non sempre coerenti con il pensatore di Treviri che diceva di sé di non essere marxista, non tanto per il piacere della battuta, quanto per sottolineare il suo approccio profondamente antidogmatico allo studio della realtà. Alla sua opera si sono ispirate molte delle rivoluzioni del ventesimo secolo. Con esiti non sempre, anzi quasi mai, soddisfacenti. A dimostrazione che pensare di applicare ciò che Marx ha detto e scritto è già un travisamento che può portare anche a conseguenze disastrose.

Eppure la diffusione su scala planetaria del suo pensiero, attraverso le opere scritte, molte delle quali assieme a Friedrich Engels, ha raggiunto livelli da record. La sua opera maggiore, cioè il Capitale ha avuto una diffusione straordinaria, anche se è stato meno letto di quanto sia stato distribuito o venduto, probabilmente per la lunghezza e la indubbia complessità che lo contraddistingue. Non è un caso che un libro di questi anni, anch’esso assai complesso e che ha avuto un sorprendente successo mondiale, richiami nel titolo e nel testo il tema dell’analisi del capitale contemporaneo. Mi riferisco ovviamente a Il capitale nel XXI secolo dell’economista francese Thomas Piketty. Se il primato dell’opera comunista più diffusa della storia appartiene indubbiamente al famoso “libretto rosso” delle citazioni di Mao Tse-tung (che contende il primato della diffusione al Corano e alla Bibbia) il Manifesto del partito comunista, redatto da Karl Marx e Friedrich Engels esattamente 170 anni fa può vantare anch’esso record da best seller, niente affatto sminuiti dal passare del tempo.

Tuttavia i successi editoriali delle opere di Marx non ci dicono tutto della attualità del suo pensiero. Hegel diceva che “nessuno può andare oltre il suo tempo”. Non è stato così né per Marx né per lo stesso Hegel. Le opere di Marx sono indubbiamente profondamente legate al tempo in cui sono state scritte e prescindere da quest’ultimo significa mummificarle. Allo stesso tempo esse contengono elementi potenti che ci permettono di indagare il presente. Sono dentro e oltre al tempo loro.

Ma lo si può capire solo se si distingue Marx dai marxismi e dai marxisti. Non c’è dubbio che molti tra i secondi costituiscano tentativi anche riusciti di attualizzazione del pensiero marxiano. Ma, proprio per questo, bisogna leggere direttamente Marx e non accontentarsi di ciò che anche i migliori studiosi marxisti ci dicono di lui. La vitalità del pensiero marxiano ci pone però una questione ineludibile. Quale è l’essenza del suo pensiero, della sua monumentale opera? So bene che su questo si è discusso per due secoli, in ambito marxista e fuori da esso, e con ogni probabilità per altri secoli ancora si continuerà a farlo. Non ho quindi la folle ambizione di dirimere una questione così complessa, ma semplicemente di fornire una possibile e spero fondata interpretazione. Ha certamente ragione Etienne Balibar dal metterci in guardia da possibili errori quando ci si immette in uno sforzo interpretativo di questo tipo. Infatti, bisogna evitare da un lato di considerare l’opera marxiana come un documento, un reperto di museo cui dedicare le migliori cure filologiche, ideologiche e sociologiche (comunque sempre necessarie se ben fatte), come se si trattasse di un “futuro passato”. Dall’altro lato non va interpretata come una “profezia senza tempo” capace di superare qualunque ostacolo rappresentato dalla realtà oggettiva.

Anche per queste ragioni non sbaglieremmo se considerassimo l’essenza del marxismo rappresentata dalla critica dell’economia politica. Espressione che non a caso è parte integrante del titolo della sua opera maggiore: Das Kapital. Kritik der politischen ökonomie. Ma è inutile parlare di critica dell’economia politica in astratto. Bisogna criticare l’economia politica del moderno capitalismo, così come fece Marx rispetto a quello dei tempi suoi. Bisogna togliere il velo di finta oggettività ai processi economici attuali e rivelarne la matrice di classe. Tanto più che gli esponenti delle forze dominanti non si fanno problemi a dichiarare, come fece Warren Buffet, che la lotta di classe esiste eccome, solo che l’hanno vinta i padroni.

La difficoltà maggiore è che la critica dell’economia politica deve essere performativa e quindi in un rapporto dialettico con una pratica che deve puntare a modificare le leggi costitutive del sistema. Qualche tempo fa, ricordando sulla New Left Review la figura di Lucio Magri, Perry Anderson scrisse che “solamente il marxismo italiano riuscì, per un certo tempo, a istituire il classico circuito fra l’elaborazione teorica e la pratica organizzata nel quadro di un partito di massa”. Ma si riferiva a un passato ormai sepolto. Oggi questo circuito è rotto, e va ricostruito da entrambe le parti.

Per questo, per parlare oggi della necessità della critica dell’economia politica e di quale, quindi della vitalità del pensiero marxiano, mi collego ad un passato non vicino, ma che non vorrei vedere perduto. Mi torna naturale prendere le mosse da un intervento che Claudio Napoleoni svolse l’11 gennaio 1988 (a pochi mesi dalla sua scomparsa) in un seminario promosso dal Pci in vista di una sua conferenza programmatica. Napoleoni affronta, in una critica frontale soprattutto nei confronti delle tesi di Michele Salvati, tre argomenti di grande spessore: la finalizzazione del progresso tecnico, che egli vorrebbe curvata alla liberazione dal lavoro (nel senso di diminuirne la centralità nella vita umana); la divisione sessuale del lavoro (che lo portava ad individuare nelle donne l’elemento più irriducibile alla sussunzione capitalistica); la questione della natura, non semplicemente intesa come difesa dell’ambiente, ma come rifiuto dell’uomo al dominio sul mondo materiale. Questioni che si ripropongono interamente oggi, alla luce delle trasformazioni intervenute in questo trentennio nel capitalismo mondiale, inteso come rapporto sociale di produzione, ma anche come creazione di nuova tecnologia applicata, che ci impongono nuove riflessioni teoriche su punti chiave, quali quelle del valore-lavoro e dell’estorsione del plusvalore, che qui posso solo nominare. Secondo Napoleoni quelle questioni mettono in discussione il modello di sviluppo, non per farne un altro, ma per pensare a un modello di società non sottomesso all’ansia dello sviluppo. Napoleoni porta fino in fondo la sua provocazione intellettuale e dice: “se non affrontassimo tali questioni io, compagni del partito comunista, vi chiedo: perché non cambiate nome, perché vi chiamate ancora partito comunista?” E quei compagni intesero l’ammonimento di Napoleoni dal lato negativo: lo accontentarono qualche anno dopo non solo cambiando nome, ma natura, uscendo dalla storia del movimento operaio. Se ci vogliamo rientrare, se a quella storia, pur con tutti i cambiamenti necessari, ci vogliamo ricongiungere, non possiamo evitare di rispondere a quelle sollecitazioni.

Non possiamo quindi fermarci ad una pur indispensabile critica dell’austerità, alle teorie monetariste e neoliberiste. Le magnifiche sorti progressive della globalizzazione non ingannano più nessuno. Il pensiero unico si è rotto, anche se le politiche neoliberiste persistono. Anche all’interno del mainstream, si pensi persino a recenti documenti dell’OCSE, si mette radicalmente in dubbio l’efficacia delle politiche di austerità condotte in particolare in ambito Ue. La crisi economica partita nell’estate del 2007 dagli Usa che grazie a questa globalizzazione (che non è stata certo l’unica nella storia del capitalismo) e alla articolazione produttiva su scala mondiale e al finanzcapitalismo che la contraddistinguono – per usare un termine di Luciano Gallino che inverte i termini del “capitalismo finanziario” di Hilferding, di Lenin, della Luxemburg arricchendolo di nuove determinazioni – è anche una crisi della globalizzazione medesima. Basta guardare i dati che ci confermano come dal 2008 ad oggi sono state introdotte quasi 1200 nuove misure di limitazione degli scambi commerciali tra i paesi del G20. Persino i “sacri” e intoccabili movimenti di capitale hanno ricevuto qualche restrizione. Non l’hanno fatto solo i paesi più piccoli, ma i maggiori, come gli Usa, la Cina, l’India, la Russia. Trump urla ai quattro venti ciò che Obama faceva con silente discrezione. I tentativi di risollevare gli scambi tramite accordi complessivi e sofisticati, quali il Ceta o il Ttip, incontrano – per fortuna – gli ostacoli noti. Il protezionismo non è solo argomento del populismo d’opposizione, ma in parte concreta politica di governi.

Questo non significa affatto che non abbia senso battersi contro lo strapotere della finanza; chiedere drastiche limitazioni e controlli sui movimenti dei capitali; istituire tassazioni sulle transazioni speculative; separare le funzioni delle banche; colpire la moltiplicazione dei titoli derivati; cancellare il tentativo di creare organi privati di risoluzione dei conflitti fra multinazionali e stati – che vogliono costruire uno spazio giuridico totalmente asservito al capitale -; quindi battersi contro gli accordi transnazionali che ho prima citato; opporsi alle delocalizzazioni alla ricerca del minore costo del lavoro; lottare per gli aumenti del salario reale e per la diminuzione del tempo di lavoro, nella giornata, nella settimana e nell’arco della vita; per misure universalistiche di distribuzione della ricchezza prodotta, attraverso la difesa del welfare state, dei beni comuni e l’introduzione di un reddito sociale non dipendente dal lavoro effettuato, ma neppure contrapposto alla ricerca di una piena e buona occupazione che stronchi il dilagare della disoccupazione e del precariato; per porre la questione della ristrutturazione e della cancellazione del debito, come un problema politico sovranazionale come ha fatto il governo greco. Così come non significa sminuire l’importanza della difesa dell’ambiente, del clima e del territorio.

Anzi è su questi temi – ed altri ancora che per brevità non cito, ma che concretamente vivono in tante lotte diffuse – che si può ridare senso anche ad una parola che lo ha perso: riformismo. Lo svuotamento prima e il rovesciamento di significato poi (ma il lasso di tempo fra le due cose è stato davvero breve) è avvenuto quando le riforme da obiettivi – per quanto già discutibili – per un approccio graduale alla trasformazione della società, sono diventati tout court i modi per trarre dall’impaccio il sistema capitalistico e rilanciarne lo spirito predatore, alla ricerca di nuove accumulazioni. Una forma soft di quelle distruzione creatrice di cui parlava Schumpeter. Il social-liberismo è stato all’avanguardia in questa opera. Il riformismo di cui abbiamo bisogno è quello che serve per costruire trincee nella società e “casematte” – un vecchio termine gramsciano cui sono affezionato – nelle istituzioni e collegarle tra loro attraverso lo sviluppo delle lotte sul terreno sociale e su quello politico. Ed è proprio questo argomento – mi pare di capire – che è oggi in discussione nelle migliori esperienze della sinistra europea.

Certamente vi è una difficoltà e una potenzialità in più. E qui ritorna un tema fondamentale di Marx. Come ha osservato Etienne Balibar c’è un trittico indissolubile in Marx e in particolare nel suo scritto più politico: il Manifesto del 1848. Esso è rappresentato dalla socializzazione dei messi di produzione, dall’internazionalismo di classe (“gli operai non hanno patria”), dalla democratizzazione della democrazia (dalla democrazia progressiva si sarebbe detto ai tempi del Pci degli anni quaranta e cinquanta). Il terreno privilegiato di queste lotte non sta più dentro i confini dello stato nazionale, ma si svolge ben al di là di questo. Sul terreno europeo per quanto ci riguarda più da vicino. Con tutti i problemi di creare un movimento che al di là delle frontiere riesca spezzare le regole e a cambiare radicalmente i trattati, costruendo un demos europeo. Per questo è centrale oggi il protagonismo dei migranti. Per questo è decisiva la conoscenza e il rapporto non solo solidaristico, ma di idee e di fatti, con le esperienze dei paesi decolonizzati e di quelli che un tempo si sarebbero chiamati in via di sviluppo, cui vorremmo evitare le aporie del modo capitalistico di produzione.

Uscire dalla crisi senza un massacro sociale è il primo compito su cui si misura la ricostruzione della sinistra. Ma il problema è non solo uscire dalla crisi del capitalismo, ma dal capitalismo in crisi. E’ solo apparentemente contradditorio affermare che avremmo bisogno di una integrale svolta keynesiana nelle politiche economiche della Ue e allo stesso tempo sapere e dire che questo non basta. Non solo perché le esperienze storiche non si ripetono in modo uguale. La linea di separazione allora fu anche la guerra e nessuno può pensare a questo. Ma perché il rilancio della domanda deve avvenire in settori profondamente innovativi, puntando su valori d’uso fruibili collettivamente, valorizzando l’immateriale sul materiale. Nessuno trascura l’esistenza in amplissime zone del mondo dell’economia della scarsità. Ma per uscirne non va riproposto lo stesso percorso che ha portato alle cosiddette società opulente, oggi peraltro in crisi. La stessa definizione e concezione dell’economia va rivista e ripensata, assieme ai suoi sistemi di misurazione. Per tornare a Claudio Napoleoni, egli pensava ad una “rifondazione radicale” della stessa disciplina economica, poiché, diceva, “né la piena occupazione né le provvidenze del welfare state (anche preso nelle sue forme migliori, ad esempio, aggiungo, con il basic income) sono in condizione di compensare i soggetti dal fatto che essi, come soggetti produttori, sono totalmente assimilati a ciò che producono, cioè sono essi stessi prodotti”. Le tante esperienze di produzione alternativa, legate al cosiddetto postcapitalismo di cui ci ha parlato Paul Mason, hanno il pregio della concretezza e della sperimentazione di un agire collettivo e ugualitario. Vanno perciò difese e sviluppate, ma sono sottoposte al rischio di essere assorbite in ogni momento da un sistema capitalistico proteiforme, guidato dall’infallibile fiuto del profitto. A meno che non concorrano a costruire “il movimento reale che abolisce lo stato delle cose presenti”. Quello che per Marx era il comunismo. Vale la pena di ricordare, come fa Balibar, che nello stesso Manifesto del partito comunista il termine “comunismo” non viene mai usato per designare una struttura sociale, uno stadio storico della società, tantomeno un “modo di produzione comunista”, ma sempre designare un movimento o un partito, in continua e fruttifera tensione dialettica fra loro.

[Articolo pubblicato su huffingtonpost.it]